Посетителей музея поражают две фотографии, переданные дочерью художника Верой Евгеньевной. На одной рукой художника написано: «Таким Е. Кобытев ушел на фронт в 1941 году». На второй: «1945 год. Таким он вернулся».

На первой фотографии – лицо молодого человека, готового вступить в счастливую творческую жизнь, который еще не знает, что год окончания им художественного института будет страшной трагедией в жизни страны и его самого.

Вторая фотография поражает той разницей, которая произошла с Е. С. Кобытевым за четыре года войны. На ней старик. Осунувшееся худое лицо, глубокие морщины и глаза совершенно другого человека, человека, который видел все ужасы Ада.

Окончил Омское художественное училище, а затем Киевский художественный институт (1941).

После окончания института художник добровольцем отправился на фронт. Кобытев в числе 60 тысяч других попадает в фашистский концлагерь «Хорольская яма», расположенный в городе Хорол Полтавской области, откуда смог сбежать только в 1943 году.

Евгений Степанович Кобытев прошёл путь от Украины до Германии и закончил войну в Дрездене. На протяжении всего времени художник делал зарисовки происходящих событий и людей. По окончании войны был награждён орденом Красной Звезды за боевые заслуги.

В мае 1945 года Евгений Степанович Кобытев приехал в Красноярск, с которым связал всю свою дальнейшую жизнь.

В Красноярске он создаёт ряд произведений: «Рейхстаг пал», «Спутник над городом». Работает над иллюстрациями к роману А. А. Фадеева «Молодая гвардия», появляются графические листы «Валько на допросе», «Непокорённые». Это была первая проба сил на пути к графической серии о «Хорольской яме».

Обдумывая основную тему серии о «Хорольской яме», художник вместе с тем выполняет ряд монументально-декоративных росписей: в Красноярском Дворце пионеров — на темы русских народных сказок, в краеведческом музее — на тему «Июльская революция 1917 года в Красноярске»; с группой учащихся художественного училища делает мозаику на здании кинотеатра «Родина» (мозаика из енисейской речной гальки).

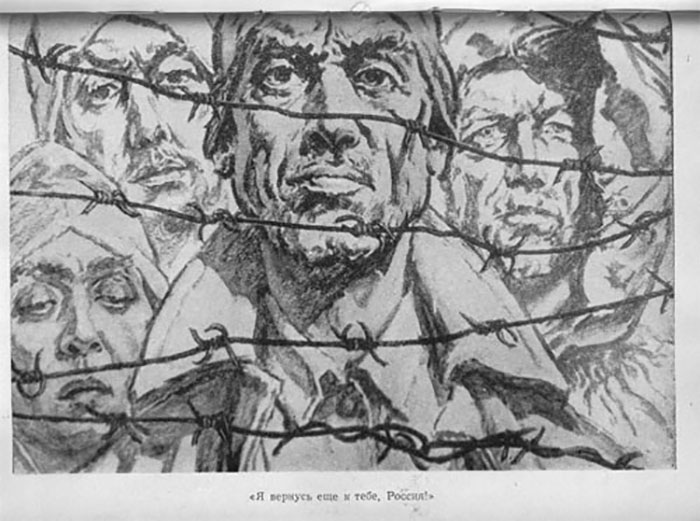

В 1959 году была создана первая из двух серий, посвящённых «Хорольской яме»,- «До последнего дыхания», Листы «Думы мои, думы мои», «Я вернусь ещё к тебе, Россия», «Ой, повий, повий», «Ненависть» и многие другие стали свидетельством великой скорби и великого мужества.

В 1963 году художником была выполнена вторая серия, посвящённая «Хорольской яме»,- «Люди, будьте бдительны». В этой серии художник показал сатирические, метафорические, гротескные портреты фашистов, творивших чудовищные злодеяния.

Обе серии экспонировались на краевой, а затем и на персональной выставке произведений Кобытева. Они демонстрировались в телевизионном фильме «Листы скорби и гнева» и в специальном выпуске Иркутской студии кинохроники «Они сказали смерти — нет!». Побывали эти произведения и на выставке в городе Хороле, куда выезжал художник в 1964 году с творческим отчётом перед очевидцами событий. Работа над серией, посвящённой узникам лагеря смерти, натолкнула автора на мысль рассказать людям о «Хорольской яме». Так появилась книга «Хорольская яма».

Всю свою жизнь Евгений Степанович Кобытев много времени уделял общественной работе. Избирался депутатом городского совета, являлся главным художником города Красноярска. Также долгое время он был преподавателем дисциплины «Композиция» в Красноярском государственном художественном институте.

Умер 1973 году.

Награды:

- Орден Красной Звезды — 16.06.1945;

- медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Евгений Степанович Кобытев родился 25 декабря 1910 года на Алтае. После окончания художественного училища он приезжает в Красноярск. Преподает изобразительное искусство в красноярском педагогическом техникуме им. Горького. Затем, учеба в Киевском художественном институте. Молодой художник подает надежды как замечательный портретист.

Июнь 1941 года — окончание института, диплом с отличием. Впереди счастливая, наполненная творчеством жизнь. Все надежды и мечты рухнули в ночь выпускного бала – в 4 часа утра фашисты бомбят Киев. Началась Великая Отечественная война.

Кобытев добровольцем уходит на фронт. Художник становится солдатом. Полк, в котором сражался Евгений Кобытев попал в окружение. Раненый в ногу, он оказался в немецком концентрационном лагере в г. Хороле Полтавской области, устроенном в громадном карьере кирпичного завода и снискавшим мрачную известность под названием «Хорольская Яма».

Это был один из многих лагерей смерти в годы ВОВ — о похожей трагедии военопленных на оккупированной территории Украины упоминается в фотоархивах, воспоминаниях солдат, выживших в «Уманской яме».

Хорол — это действительно была огромная сырая яма, годами выработанная кирпичным заводом. Под открытым небом, без крова, в холоде и голоде томилось свыше шестидесяти тысяч советских людей.Только с 22 сентября 1941 по 1 мая 1942 по немецкой статистике в лагере погибло 37 650 человек. Точных данных о количестве погибших в «Хорольской яме» нет, но считается, что около 91 тысячи.

Записная книжка – главное сокровище узника. Он, тайком от фашистов и полицаев, делает наброски, рисует портреты узников.

Во время регулярных обысков, когда их заставляли раздеваться, он закапывал записную книжку в песок, а сверху бросал свою одежду. Брезгливые фашисты ограничивались тем, что переворачивали одежду узников палкой – искали оружие и листовки. Приказ приказом, а тиф все-таки страшнее – это и спасло маленькую записную книжку от рук фашистов и полицаев. Когда страниц стало мало, художник начал записывать на них только темы будущих работ. Эти пожелтевшие листочки стали основой его будущих работ – графических серий «До последнего дыхания» и «Люди, будьте бдительны!».

Первым, заглавным листом в серии «До последнего дыхания» является работа «Думы мои, думы мои». Это один из самых сильных и выразительных рисунков Кобытева. В образе бойца, изображенном на рисунке, можно заметить черты самого художника. Его лицо искажено печатью лишений и физических страданий. Но на упрямо волевом изгибе губ, в бессонных глазах одна мысль – надо выстоять!

«И больше нечем ему помочь…» на рисунке – группа военнопленных загораживает от полицаев молодого узника с тонким библейским лицом. Евреям приходилось особенно трудно. Они подлежали немедленному расстрелу, как только выявлялась их национальность.

На графическом листе «Я вернусь еще к тебе, Россия» художник обобщил сюжеты, мысли и чувства, которые встречаются в других работах этой серии. Графический лист композиционно заполнен лицами узников. Фигура главного героя – в центре единого монолита, в котором слились плечом к плечу стоящие узники. Таких людей нельзя превратить в послушное стадо. Все, что могут сделать с ними враги – это уничтожить физически… но дух их останется непобежденным. На рисунке всего четыре фигуры, однако, создается впечатление, что это сотни тысяч узников стоят сцементированные в едином строю.

В серии «Люди, будьте бдительны!» мы видим что такое фашизм и война. Рисунки сопровождаются характеристиками самого художника:

«Обер-ефрейтор Ганс прозван «Боксером». Бокс – его слабость. Он очень любит с одного удара в челюсть нокаутировать немощных узников» – на графическом листе изображено тупое откормленное лицо с грубым, тяжелым подбородком. Он не сомневается в своем праве убивать едва стоящих на ногах узников.

«Ефрейтор Судек не имеет клички. Он наиболее крикливый из фашистов, несмотря на свою крикливость, он, быть может, единственный из всех палачей, тупо добродушен. Но при всем своем добродушии, как младший по чину, он очень исполнителен, и поэтому от его равнодушного добродушия нам не легче» – на лице Судека не видно патологической жестокости других фашистов. Выдвинутая вперед челюсть, приплюснутый нос, тупое выражение лица исполнительного служаки.

«Помощник коменданта унтер-офицер Миллер, узники прозвали его «паспортист», кроме обычных «качеств» фашиста, славится тем, что с первого взгляда безошибочно определяет принадлежность к еврейской национальности.

«…Я рисую портрет матерого гитлеровца — «Большого эсэсовца». Хитрый, коварный, он один из тех ревностных служак Гитлера, который сумеет всегда доказать начальству свою «незаменимость». Я вижу, что он строит из себя, по меньшей мере, бога войны — Марса, смелого, неукротимого, беспощадного. Слов нет, фигура внушительная».

Резко сатирические, проникнутые вполне понятным чувством острой ненависти и мести человека, видевшего все жестокости, низость и бесчеловечность фашистов, эти рисунки доведены художником до такой отталкивающей силы, что портретируемые вызывают физическое отвращение.

Графические рисунки «До последнего дыхания» и «Люди будьте бдительны» выполнены в сложной технике – уголь. Нежная прозрачная акварель, которую так любил Е. С. Кобытев, или мягкая женственная пастель не подходили его замыслам. Не подходило и масло – цвет отвлекал бы от главного смысла изображения. Из всех материалов художник нашел самый удачный для своего замысла – уголь. Он позволяет делать работы контрастными, наполняя рисунок нервным, живым трепетом. Как будто из сердца художника на лист выбрасывается гнев, боль. Уголь передает трепет руки художника, позволяет работать быстро, и в тоже время он позволяет создавать растушевки, смягчает жесткие линии. Иногда художник пользуется черной тушью и акварелью, делая работу богаче, тоньше, выразительнее.

В 1943 году Кобытеву удалось бежать из плена, снова встать в строй и с боями пройти через Украину, Молдавию, Польшу, Германию. Он был представлен к званию Героя Советского Союза за «отличные боевые действия по освобождению города Черкесы», за боевые действия по осуществлению прорыва и участия в боях за освобождение города СМЕЛА, за боевые действия в боях под КОРСУНЬЮ». Но из-за того, что его биография была «испорчена» пребыванием в немецком плену, он был награжден орденом Красной Звезды и медалью за Победу над Германией.

Находясь в действующей армии, в Дрездене, художник создал фронтовой кукольный театр политической сатиры. Евгений Степанович сам сочинял пьесы, делал куклы, играл. В настоящее время его куклы находятся в фонде музея Сергея Образцова в Москве.

Вернувшись после войны в Красноярск, Евгений Кобытев преподавал в художественном училище им. Сурикова, был главным художником Красноярска. Однако все это время зрела в его душе, ждала своего часа заветная тема о трагедии и героизме, о страданиях и мужестве узников Хорольской Ямы. В 1960 году он приезжает в г. Хорол, с радостью встречает выживших бывших узников, своих друзей. На хуторе Гришковка встречает крестьян, которые помогали выживать узникам. Через четыре года Евгений Степанович вновь вернется в эти места, но теперь он привезет сюда выставку своих работ из серии «До последнего дыхания» и «Люди, будьте бдительны!»

На его выставку в г. Хороле пришли тысячи людей. В его работах не было вымышленных персонажей, зрители узнавали и себя и своих мучителей. Для Кобытева это был творческий отчет перед очевидцами тех страшных событий и выполнение обещания данного самому себе в лагере смерти – выжить и рассказать в своих работах правду о великом страдании и великом подвиге нашего народа.

В 1965 году в красноярском книжном издательстве вышла книга Евгения Кобытева «Хорольская яма».

В 1958 году Кобытева приглашают преподавать в только что открытое Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова.. Учителем он был великолепным! За 6 лет работы Кобытева окончили педагогическое отделение 60 человек, 20 из них стали членами Союза художников. В конце 60-х годов Евгений Степанович начинает работать над книгой «Проблемы учебной композиции в изобразительном искусстве», где обобщает свой педагогический опыт. Рукопись книги получила самые лучшие отзывы у ведущих специалистов, однако процесс издания всячески затягивался. Из-за тяжелой болезни художник теряет слух, он вынужден оставить преподавание в училище.

Художник умер 29 января 1973 года, так и не увидев книгу опубликованной. Через 40 лет после ухода из жизни Евгения Степановича Кобытева его мечта осуществилась. В 2008 году Красноярским Государственным художественным институтом, среди преподавателей которого много учеников Кобытева, издана книга Евгения Степановича – «Проблемы учебной композиции в изобразительном искусстве».

Вся жизнь Е. С. Кобытева, до последнего дыхания, была отдана искусству. Во времена плена — оно стало его спасением и придавало смысл его существованию, оно было тем источником, в котором художник черпал силы для того чтобы выжить.

После побега, в действующей армии, искусство стало его оружием. Созданный им сатирический театр кукол, который высмеивал Гитлера и фашистов, поднимал боевой дух солдат. В мирное время — искусство стало способом осмысления прошлого.

В результате исследовательской работы был создан документальный фильм «Хорольская яма Евгения Кобытева»

Отрывки из книги Хорольская яма

«В тяжелые минуты жизни — прочти эту книгу»

(надпись на титульном листе книги «Хорольская яма» Е.С.Кобытева, обращенная к дочери Вере Кобытевой).

***

«Потрясенные происходящим, мы вдруг ловили себя на том, что, хотя все видимое, слышимое, претерпеваемое — невероятно, невиданно-страшно, разум отказывается верить в реальность происходящего. Наступало по-своему жуткое состояние какого-то душевного опустошения, прострации. По-видимому, психика человека чем-то защищалась от потрясающих волнений. Те, кто сходил среди нас с ума, вероятно, не обладали этой защитной реакцией…»

«Первой жертвой стал пожилой солдат, босой, с забинтованной головой и рукой на перевязи. На первом километре он сбросил шинель, надетую до этого внакидку, и, тяжело дыша, спотыкаясь, шатаясь из стороны в сторону, как, пьяный, брел еще с полкилометра. Когда он упал, потеряв сознание, ничком в пыль и грянул позади винтовочный выстрел, мы, отстающие, поняли, что нас ожидает, если у нас не станет сил. Идущим позади было страшно тяжело идти еще и потому, что приходилось временами бегом догонять тех, кто шел впереди. Наша колонна, если бы на нее можно было посмотреть сверху, была похожа на громадную темно-серую ползущую гусеницу: вначале она вытягивалась, вынося вперед голову, затем подтягивала к голове одно за другим свои кольца. Но, в отличие от настоящей гусеницы, голова которой останавливается, когда кольца подтягиваются, у нашей колонны голова все время продолжала свое движение вперед. Эти вынужденные рывки бегом страшно изматывали силы. Обычно выстрелы гремели позади колонны как раз в тот момент, когда кому-либо из отстающих уже не хватало сил преодолеть бегом очередной разрыв.

С каким отчаянием, с какой предсмертной тоской, ожидая выстрела в затылок, смотрел он тогда на спины товарищей, убегающих в пелену желто-серой пыли!..»

***

«Из отсеков нас гонят гурьбой между сараев-сушилок. И тут перед глазами открывается громадная яма-карьер. Клокочущими потоками серой лавы колышатся, перекатываются в ней громадные, тысячные, кричащие, гомонящие толпы людей… Это их беспрерывный, нестройный гул и ропот мы слышали вчера вечером, ночью и утром…

Яма эта образовалась за долгие годы работы кирпичного завода, отсюда брали глину. С юга ее ограничивает территория самого завода, с запада, с востока и севера опоясывают, как крепостные стены, высокие песчаные обрывы, изрытые небольшими овражками, пещерами, норами. У подножья этих обрывов, в овражках и пещерах, на песчаных откосах осыпей — везде толпятся, ютятся, сидят и лежат люди.

По краю обрывов тянется двойной ряд проволочных заграждений, над которыми возвышаются пулеметные вышки.

Дно ямы неровно, оно в рытвинах, рвах и ухабах; группы людей находятся то выше, то ниже, поэтому бегущие тени облаков, погружая временами в тень отдельные планы, все время резко меняют свои очертания, выявляя каждую минуту на неровностях почвы новые силуэты человеческих фигур.

С невольным трепетом мы спускаемся по осыпающимся откосам на дно мрачного песчаного провала, где в массе людей человек кажется затерявшейся песчинкой…

Мы не знали еще тогда, что многотысячные толпы людей, согнанные с оккупированных территорий в этот лагерь под открытым небом, в подавляющем большинстве своем уже обречены фашистами на смерть от голода, холода, болезней, пуль и пыток.

Когда я погружаюсь в бурлящую, кипящую кашу людей, мне становятся понятны нескончаемые возгласы, крики, вопли, которые поначалу так поражают воображение.

***

В лагере ползут слухи о страшных застенках и пытках, которым подвергают схваченных. Но кто может рассказать, что происходит в застенках Хорольской Ямы? Тот, кого уводят туда, обратно уже не возвращается, а палачи будут немы до гроба — слишком преступны их дела.

Вполголоса люди рассказывают о яме-карцере с десятью камерами, в которых человек может поместиться только в согнутом положении. Говорят о массовых расстрелах командиров. Только жгучее желание, пройдя через испытания фашистского плена, расплатиться за все, только светящийся вдали огонек надежды на освобождение и возвращение в строй удерживают тебя от исступленного, яростного поступка, за которым последует быстрая расправа и смерть, А изуверы ждут, жаждут таких отчаянных выходок советских людей: издевательствами и насилиями провоцируют они бурные протесты, чтобы зверски подавить их.

***

Вот один из трагических случаев. В Яме, в отгороженном проволокой отсеке, содержалось несколько женщин-военнопленных, преимущественно санитарок. Девушка, по имени Катя, объявила голодовку и отказалась есть баланду. Подруги уговаривали ее есть, считая, что эта форма протеста в условиях дикого беззакония и произвола ни к чему не приведет.

Привлеченный шумом, в отсёк зашел в сопровождении переводчика низенький брюхатый унтер-офицер и, узнав, в чем дело, приказал Кате есть баланду. Девушка, встав перед ним, крикнула:

— Нет, не буду есть и не заставишь, гад!

Унтер поднес котелок к лицу Кати и прорычал злобно:

— Бери и ешь, иначе тебе будет плохо!

Не выдержав, девушка схватила котелок, выплеснула баланду ему в лицо Переводчик оттолкнул Катю от унтер-офицера, а тот, выхватив пистолет, застрелил ее.

***

Баланда здесь такая же, как и в Яме: мутная, несоленая жижа с плавающей в ней крупой и иногда двумя-тремя маленькими кусочками буряка. Очень часто в твоем котелке оказываются самые настоящие прокисшие противные помои. Только одно воспоминание о них, об их запахе и вкусе до конца дней твоих будет вызывать тошноту.

Но ты человек, попавший в страшную беду,— в лагерь смерти! Каждый шанс на жизнь у тебя на учете, и ты съешь все, что тебе сегодня дано. Затем целый день до вечера ты стоишь в отстойнике, месишь холодную грязь и стараешься пробраться в толпу товарищей: где теснее, там теплее. И опять думаешь…

Думы, думы!

***

Капитан Зингер, «Боров», как зовут его узники. Заложив руки за спину, степенно несет он свое громадное брюхо на жиденьких ногах, обутых в лакированные сапоги. Маленькие, настороженные, темно-серые глаза его выглядывают из-под вздернутых верхних век. Тяжело дышащий от жира Зингер сам не может бить узников, но клокочущий злобный крик его, переходящий в визгливый фальцет, то и дело звучит по лагерю:

— Партизан! Комиссар! Шиссен!!!

Помощник коменданта унтер-офицер Миллер, кроме обычных «качеств» фашиста, славится тем, что с первого взгляда безошибочно определяет принадлежность к еврейской национальности. Он чистокровный немец, но узники окрестили его кличкой «Финн», Сероглазый, с тонким носом, со стреловидными светлыми усиками над резко очерченными губами, он в сопровождении полицаев ходит среди толп или -вдоль строя узников во время различных построений, высматривает свои жертвы. В эти минуты «охоты» ноздри его хрящеватого носа хищно раздуваются. Опознав в строю еврея, он подходит к нему и, улыбаясь, издевательски вежливо, мягким, вкрадчивым голосом спрашивает:

— А ты не еврей?

Получив отрицательный ответ, он обычно говорит:

— А если я посмотрю «паспорт»?

В таких случаях еврей, как правило, подвергнувшийся в детстве древнему религиозному обряду обрезания, смертно бледнеет и говорит:

— Да, я еврей!

Тогда окружающая Миллера свора палочников бросается на уличенного, сбивает с ног, нещадно избивая, заставляет подняться и гонит в группу обреченных евреев, где ему на груди и спине красной эмалевой краской нарисуют шестиконечную звезду — знак обречения. А Миллер торжествующе скалит свои белые крупные и ровные, как клавиши рояля, зубы.

Унтер-офицер Нидерайн, «Усатая собака», совсем не похож на арийца. Резко выделяются на бледно-желтом небольшом квадратном лице его широкие, прямые, черные, сросшиеся иа переносье брови, Из-под бровей остервенело смотрят черные, как угли, глаза. Нидерайн — сверхметкий стрелок. Демонстрируя свое искусство, он пулей из винтовки перебивает с первого выстрела провода, протянутые на стол.

***

Фашистов бесит непокорность нашего человека. Она видна во взглядах, в репликах из толпы, в поведении узников. Палачей выводит из себя чувство собственного достоинства у советских людей, отсутствие у них раболепия. Понимая, что для советского человека сильнее всех мук мука унижения, они ищут средства, какими можно было бы унизить его достоинство, надругаться над ним. Каких только мерзких способов ни изобретают они! Садисты пресытилась зверствами в застенках и, чтобы унизить, нагнать ужас, парализовать волю, подвергают узников публичным истязаниям…

Рыскающий по лагерю переводчик-фольксдойч останавливается, смотрит восхищенно на мою работу, спрашивает:

—Художник?

— Да, я художник, — отвечаю ему я.

— Нарисуй меня! — говорит он, садясь позировать.

Я вкладываю в портрет максимум старания; догадываюсь , о вкусах переводчика и обывателей-немцев, разделываю его «под орех» по принципу «смерть фотографии», и главное, добиваюсь припомаженного «сходства, у фольксдойча изношенная, дегенеративная, низколобая, курносая физиономия, и сделать это нелегко.

Получив портрет, переводчик обалдело смотрит на свое изображение.

— Похож? — спрашивает он окружающих, сам не веря тому, что он такой красивый.

— Похож!

— Точь-в-точь!

— Как фотография!

— Даже лучше, чем на фотографии: и похож, и красиво! — одобрительно отзываются узники, и смотрят, ухмыляясь, на «красавца».

Переводчик, ликуя, побежал в село, где расположены казармы фашистов и административные помещения лагеря.

— Побежал хвастаться! — говорит кто-то из узников.

***

Прекрасно понимая, что фашистские солдаты и офицеры, для которых идеалом портретного искусства наверняка является ретушированная фотография, не поймут живого портретного рисунка карандашом! И я, как говорят профаны, рисую «чисто»: чеканю, полирую, тщательно заглаживаю.» Судя по» тому, что повар напускает на себя суровый вид, я понимаю: он хочет видеть себя на портрете воякой. Таким я его и делаю. Мне нужно выиграть время, я не тороплюсь, но чтобы сразу показать товар лицом, отделываю портрет по частям. В первый день на бумаге появилось отчеканенное до предела, бритое, суровое, воинственное лицо пожилого чернявого немецкого солдата. Брови его сдвинуты к переносью, губы плотно сжаты.

Когда вечером в кухню явились начальник лагеря и другие фашисты, моя работа прошла экспертизу знатоков (а-здесь все знатоки!) и вызвала шумный восторг. Высокомерный в обращении со всеми, начальник лагеря подобрел: он подходит раза три ко мне, улыбаясь, тычет себя в грудь и говорит:

— Михь! Михь!

***

Когда же сам Миша захотел увековечить свой облик, начальник сделал галантный скачок в сторону. И я рисую сидящего передо мной плюгавого, невзрачного человечка в парадной серо-голубой эсэсовской форме. Он не похож ни внешностью, ни поведением на тех эсэсовцев и гитлеровцев, которых привелось мне видеть на этапе, в Яме и на элеваторе. Уныло смотрит он в окно за моей спиной, и чувствуется, что он страшно тоскует и боится чего-то.

Иногда он встречается взглядом со мной, и я чувствую в нем нечто человеческое, но загнанное, запрятанное в глубинах души. По-видимому, его, как человека неглупого, гнетет предчувствие расплаты за содеянное фашистами, и жуткий, леденящий душу страх за свою собственную шкуру.

Возможно, что в «тихом омуте черти водятся», и не потому ли Мишу так боятся немцы из охраны? Тщетно пытаюсь я предположениями и воображением понять Мишу по его лицу.

В то время, когда я заканчивал портрет Миши, развернулись события, нарушившие монотонный ход лагерной жизни: приехал не то на отдых, не то для ликвидации лагеря новый эсэсовец..Он — полная противоположность Мише и по облику, и по характеру. Крупный, матерый, с холеным белым лицом, которое обличает его «канцелярское» происхождение, он- чрезвычайно энергичен и предприимчив. Это фашистский карьерист типа Геринга, который для своих целей не погнушается ничем: ни подлогом, ни клеветой, ни провокацией, ни пытками, ни убийствами.

***

Смотрю на небо. Яркие мерцающие звезды, как и тогда, в 1941 году, вызывают тревогу (будет морозная ночь).

Долго лежу я на дне ямы и вновь испытываю давно пережитые, но не забытые чувства горечи тревоги, тоски, гнева, бессильной злобы, жгучей ненависти. Эти чувства вызывают образы прошлого. Я закрываю глаза, и мне кажется, что кругом лежат грудами заключенные, мнится, что слышу я сдержанный ночной ропот толпы, вздохи спящих, бред дистрофиков. Вот-вот застрочит пулемет на вышке…

Я теряю грань между реальностью и воображением. Становится неизмеримо тяжело…

Встаю, поднимаюсь по краю оврага на западную стену. Медленно иду по краю обрыва, думая свои думы. Здесь ходили тогда по ночам часовые. Гляжу их глазами на Яму, С какими чувствами смотрели они тогда в эту преисподнюю, где, подобно морскому прибою у скал, глухо, рокотали толпы узников? Что думали, что переживали они, рядовые немецкие солдаты, стоя здесь на посту, наблюдая медленную гибель тысяч людей? Я вспомнил вдруг немецкого солдата, который сошел тогда с пулеметной вышки и выпустил из Ямы через овраг группу заключенных.

И обратились мои думы к тебе, немецкий солдат-ветеран. Ты не эсэсовец, не гестаповец, не нацист, не из тех, кто вершил свои злодеяния по убеждению, выслуживаясь перед начальством, щеголяя своей жестокостью, и сегодня скрылся от расплаты. Ты — простой немецкий солдат; слепо, быть может, с тяжелым сердцем, выполнял ты приказы начальства: расстреливал мирных жителей, добивал раненых в колонне военнопленных, совершал другие злые дела. «Приказ есть приказ»,— думал и говорил ты, снимая с себя моральную ответственность.

****

Сейчас мы с тобой, бывший солдат, находимся в том возрасте, когда все пережитое на войне всплывает в памяти очень ярко, особенно в ночные часы бессонницы, когда, смотря перед собой в темноту невидящим взглядом, вспоминаем то, что пережили двадцать лет назад…

Вспоминаешь ли ты, немецкий солдат-ветеран, то, о чем никогда не рассказываешь своим близким, своим детям и внукам?

Видишь ли ты искаженные ужасом лица детей, которых гы, прежде чем застрелить, заставлял ложиться на тела убитых тобой матерей? Слышишь ли ты, солдат, их всхлипывающий крик: «Дядя, не надо!»? Видишь ли ты их худенькие затылки, в которые ты стрелял, стрелял, стрелял?… Видишь ли ты узников лагерей смерти, которых сторожил, находясь в тылу «на отдыхе», большеглазых дистрофиков, смотрящих на тебя с ненавистью и презрением? Помнишь ли ты все это, немецкий солдат-ветеран?

Если видишь, слышишь и помнишь, если ты человек, если голос твоей совести терзает тебя,— встань в ряды борцов за Мир!

Не дай твоим бывшим начальникам, бряцающим сегодня оружием, твоими руками и руками сынов твоих вновь сеять смерть. Имя твое — Миллион, слово и дело твое на фронте Мира будет веско.

Многое еще передумал и перечувствовал я, стоя под луной у края Ямы…

(Е. С. Кобытев. Хорольская яма. Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1965 год)

Источники: